A rebours,

de la fleur noire de Stefan George à la fleur bleue de Novalis ; en chemin, on ne peut que croiser ce récit de la rencontre imaginaire de Karoline von Günderrode et Heinrich von Kleist, sans doute le livre de Christa Wolf où la sensation de glisser sur le fil du rasoir est le plus obsédant. "Aussi belle qu'une balle" ... c'était une chanson du dernier Taxi Girl (citant Drieu La Rochelle si ma mémoire est bonne). Ce serait une excellente description de chaque page ce livre très bref et très dense.

Rien d'original à le placer parmi ses chefs d'œuvre, je crois bien qu'il y a presque unanimité là-dessus.

Ils marchent en silence. Günderrode montre à l'étranger le jeu des couleurs du ciel à l'ouest, un rouge rosé et un vert pomme que l'on a pas l'habitude de trouver dans la nature. Il fait jour encore, mais l'air se rafraîchit. Günderrode croise son châle sur sa poitrine. Elle est calme. A cette heure de la journée, elle souhaite souvent être seule et morte pour les autres, sauf pour celui qu'elle ne connaît pas encore et qu'elle se créera. Elle se déchire en trois personnes, dont l'une est un homme. L'amour, quand il est absolu, est capable de fondre ces trois êtres en un seul. L'homme qui se trouve à côté d'elle n'a pas cette perspective. Son œuvre est le seul lieu où il puisse être d'accord avec lui-même ; il n'a pas le droit d'y renoncer pour quelqu'un d'autre. Ainsi est-il doublement seul, doublement prisonnier. Pour lui les choses ne peuvent que mal finir, qu'il soit un génie ou simplement un malheureux parmi tant d'autres, comme l'époque en recrache.

Un vers lui revient en mémoire qu'il ne veut pas citer devant Günderrode : Aucune femme ne croit en sa propre force. Il songe qu'avec celle-ci le sexe féminin pourrait arriver à croire en lui. Il éprouve comme une ivresse sensuelle dans l'échange avec cette femme, qui pourtant n'attire pas l'homme qu'il est.

Comme si elle avait eu la même idée, elle dit : A l'instant où nous prenons conscience du moment présent, il est déjà enfui, le sentiment de la jouissance appartient toujours au souvenir.

Kleist se demande s'il sera lui aussi un jour un cadavre dans les pensées des autres. Est-ce cela qu'ils appellent l'immortalité ?

Entre les époques, pense-t-elle, s'étend un terrain vague où l'on s'égare facilement, et où l'on se perd mystérieusement. Cela ne m'effraie pas. Nous ne tenons pas notre vie entre nos mains. Je ne suis pas forcée d'être là. Ainsi serais-je invulnérable ?

Elle commence soudain à rire, sans raison, d'abord discrètement, puis plus franchement, et enfin à gorge déployée. Cela a sur Kleist un effet contagieux ; ils sont obligés de se tenir l'un l'autre pour ne pas se laisser emporter par le rire. Jamais ils ne sont aussi proches l'un de l'autre qu'en cette minute.

Si les hommes ne peuvent s'empêcher d'anéantir certains spécimens de leur espèce, par méchanceté ou par bêtise, par indifférence ou par peur, alors il nous échoit, nous qui sommes destinés à être anéantis, une incroyable liberté. La liberté d'aimer les hommes et de ne pas nous haïr nous-mêmes.

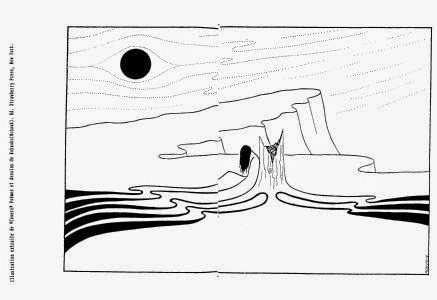

Réaliser que nous sommes une esquisse - qui sera peut-être jetée pour être, peut-être, réutilisée. Pouvoir en rire, voilà qui est digne d'un être humain. Dessinés et dessinant. Renvoyés à une œuvre qui demeure ouverte, ouverte comme une blessure.

De quoi parlent-ils encore ? A quoi songent-ils ?

Nous en savons trop. On nous prendra pour des fous. Notre croyance indéracinable que l'homme est destiné à se perfectionner, cette croyance est en totale contradiction avec l'esprit de toutes les époques. Folie ?

Le monde fait ce qui lui semble le plus facile : il se tait.

La lumière a changé. Tous les objets, même les arbres, sont pointus, aigus, découpés. Ils entendent des voix au loin qui appellent Kleist. La voiture pour Mayence va partir. Günderrode lui fait comprendre qu'il doit s'éloigner. Ils se quittent d'un geste de la main.

Maintenant l'obscurité gagne. Une dernière lueur sur le fleuve.

Tout simplement continuer son chemin, pensent-ils.

Nous savons ce qui va arriver.

(Kein Ort. Nirgends, écrit en 1977 (voir ci-dessous) est paru en 1979, simultanément à Berlin-Est (Aufbau Verlag) et Darmstadt (Luchterhand Verlag) ; traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, chez Stock en 1994)

(petit rappel : en 1976, c'était à Wolf Biermann que le peuple de DDR disait un adieu qui ne s'espérait pas encore un au revoir)

"Kein Ort. Nirgends habe ich 1977 geschrieben. Das

war in einer Zeit, da ich mich selbst veranlaßt sah, die Voraussetzungen

von Scheitern zu untersuchen, den Zusammenhang von gesellschaftlicher

Verzweiflung und Scheitern in der Literatur. Ich habe damals stark mit

dem Gefühl gelebt, mit dem Rücken an der Wand zu stehen und keinen

richtigen Schritt tun zu können. Ich mußte über eine gewisse Zeit

hinwegkommen, in der es absolut keine Wirkungsmöglichkeit mehr zu geben

schien. 1976 war ein Einschnitt in der kulturpolitischen Entwicklung bei

uns, äußerlich markiert durch die Ausbürgerung von Biermann. Das hat zu

einer Polarisierung der kulturell arbeitenden Menschen auf

verschiedenen Gebieten, insbesondere in der Literatur, geführt: Eine

Gruppe von Autoren wurde sich darüber klar, daß ihre direkte Mitarbeit

in dem Sinne, wie sie sie selbst verantworten konnte und für richtig

hielt, nicht mehr gebraucht wurde. Wir waren ja Sozialisten, wir lebten

als Sozialisten in der DDR, weil wir uns dort einmischen, dort

mitarbeiten wollten. Das reine Zurückgeworfensein auf die Literatur

brachte den Einzelnen in eine Krise, eine Krise die existentiell war."

(Christa Wolf; Kultur ist, was gelebt wird. Gespräch mit Frauke

Meyer-Gosau; in: Christa Wolf, Materialienbuch, hrsg. v. Klaus Sauer,

Neuwied 1983)

Et, si vous avez la chance de tomber dessus, La faim, nous l'appelons amour, recueil de lettres de Karoline von Günderrode traduit par Bertrand Badiou et Jean-Claude Rambach chez Alinéa en 1985.

Le titre vient d'une variation reprise à son compte par Karoline von Günderrode d'un passage de

Hypérion (à la fin de la dernière lettre du premier livre du premier volume) :

Das kannst du lassen, zu sehn, was über andere waltet. Dir gilt deine

neue Lehre. Über dir und vor dir ist es freilich leer und öde, weil es

in dir leer und öd' ist.

Freilich, wenn ihr reicher seyd, als ich, ihr andern, könntet ihr doch wohl auch ein wenig helfen.

Wenn euer Garten so voll Blumen ist, warum erfreut ihr Othem

mich nicht auch? - Wenn ihr so voll der Gottheit sind, so reicht sie mir

zu trinken. An Festen darbt ja niemand, auch der ärmste nicht. Aber

Einer nur hat seine Feste unter euch; das ist der Tod.

Noth und Angst und Nacht sind eure Herren. Die sondern euch, die treiben euch mit Schlägen an einander. Den Hunger nennt ihr Liebe, und wo ihr nichts mehr seht, da wohnen eure Götter. Götter und Liebe?

O die Poëten haben recht, es ist nichts so klein und wenig, woran man sich nicht begeistern könnte.

So dacht' ich. Wie das alles in mich kam, begreif ich noch nicht.

Tu peux négliger de considérer ce qui a pouvoir sur les autres. Tu as, toi, ta science nouvelle. Si tu trouves le vide et le désert devant toi et au-dessus de toi, c'est sans doute qu'ils étaient d'abord en toi.

Mais si vous êtes plus riches que moi, vous autres, ne pourriez-vous m'aider un peu ?

Si votre jardin a tant de fleurs, pourquoi leur souffle ne me donne-t-il point de joie ? Si la divinité abonde en vous, donnez m'en donc à boire ! Dans les fêtes, nul ne languit, même le plus pauvre ; mais il n'y a parmi vous de fêtes que funèbres.

La détresse, l'angoisse et la nuit sont vos souveraines. Elles vous isolent, ou vous parquent de force. Vous nommez votre faim amour, et vos dieux habitent où vous ne voyez plus rien. Les dieux, l'amour ?

Les poètes ont raison : il n'est rien de si petit que l'on ne puisse en nourrir sa ferveur.

Ainsi pensais-je alors. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment j'avais pu en venir là.

(traduit par Philippe Jaccottet)